As a Sufi was hurrying to Baghdad he heard someone say:

“I have a lot of honey which I would sell very reasonably if there were anyone to buy it.

The Sufi said: ‘My good fellow, wouldn’t you like to give me a little for nothing?’

The man angrily replied: ‘Go away. Are you mad as well as greedy? Don’t you know that one always gets nothing for nothing?’

Then an inner voice said to the Sufi: ‘Leave this place and I will give you that which money cannot buy: all good fortune and all that you desire. God’s mercy is a burning sun which reaches to the smallest atom. God even rebuked the prophet Moses because of an unbeliever”

Day: May 17, 2019

Last Living Sahabi Tree – The Blessed Tree (Biqayawiya, Jordan)

Last Living Sahabi – A living tree (Pistacia Atlantica) which sheltered the holy Prophet, peace and blessing be upon then, when they were 12 years of age (approx 1470 years ago) and whom the Holy Prophet (SWS) touched. The story of the account of the meeting with monk Bahira is related below the video clip and photos from tenthousandfilms:

A meditation on the themes of love of the Prophet (صلی اللہُ علیہِ و آلہِ وسلمِ) , veneration of holy sites, grace and symbolism. This film tells the story of the meeting between the Prophet Muhammad (لی اللہُ علیہِ و آلہِ وسلمِ) and a Christian monk named Bahira. The meeting happened in the shade of a tree. Fourteen hundred years later that same tree was discovered still alive in the northern deserts of Jordan. The only tree alive in hundreds of square miles of emptiness. This tree is a link to the life of the Prophet and a place of pilgrimage today…

Master of the Universe, Peace & blessing be Upon themHe possessed a unique kind of body and face among his friends. His face would emit gleaming light to his surroundings and his heart was always filled with peace. In the meantime, Abu Talib (RA), who was sheltering our Holy Prophet (صلى الله عليه وسلم), had great difficulty getting by. For this reason, he felt obliged to get involved in trade/commerce. He decided to go to Damascus that year by joining the caravan that the Quraysh had arranged for the purpose of trade. Preparations for the journey were being made and they took place right before our Holy Prophet’s (صلى الله عليه وسلم) eyes.

Consequently, this uncle, whom he loved so much, was going to be separated from him for some period of time. However, how was he going endure this? Years ago, he had lost both his honorable father and saintly mother at the end of two journeys. Now, his guardian, Abu Talib (RA), was going to set off on a journey and be separated from him for days. How was his gentle and delicate soul going to bear this separation?

Like Abu Talib (RA), the members of the household were also afraid that something would befall upon the Master of the Universe (صلى الله عليه وسلم), and for that reason, they did not want him to embark on this journey. However, our Holy Prophet (صلى الله عليه وسلم) wholeheartedly wanted to go with his uncle. He was left with no choice but to open up to his uncle after having been sad for days. He could not help speaking to his uncle in the following manner with a longing and sad tone:

“My Dear Uncle! Where and with whom are you leaving me? I neither have my mother nor my father here with me.”

Our Holy Prophet’s (صلى الله عليه وسلم) teardrops decorated these words like a flower. Even the most hardened of hearts, let alone Abu Talib (RA), who wholeheartedly loved his nephew, would be unable bear the Master of the Universe’s sorrow.

Abu Talib (RA) immediately changed his mind upon hearing these expressions that had inflamed his feelings of compassion. The Master of the Universe (صلى الله عليه وسلم) was able to go with his uncle; thus, his heart was filled with happiness after this decision had been made. The preparations were complete and he joined the caravan together with his uncle.

Monk (Georges) Sergius BahiraBahira’s Observation and Evaluation

There was a priest by the name of Georges Bahira who lived in a small monastery that was close to the market of Busra. [1]

At that time, this priest was a reputable scholar among Christians. There was a book in the monastery and those who worshipped at that monastery and read from that book would become the most knowledgeable of Christians.

Until that time, every priest had benefited from this book. [2]

The Qurayshi procession of trade lodged in close proximity to this priest’s monastery as they had done every year. What was strange was that Bahira, who had not interacted with anyone from the procession in the past years, was now showing an unexpected interest in the procession and had arranged a feast for them. Why had this feast and attention been given? This was the question that got the procession thinking.

The Wise Bahira had witnessed some peculiarities in the procession that he had not seen before.

While he was looking at the Qurayshi procession, he had noticed a cloud shading the Master of all Masters (صلى الله عليه وسلم).When the procession came and lodged underneath a tree, he observed the same cloud shading the tree and the tree’s branches bending before the Radiant Child to provide shade for him.

Bahira, who had seen these peculiarities, wanted to invite them for a meal. He sent the Meccans the following notice:

“Oh Qurayshis! I prepared a meal for you. I want all of you: the elderly, the young, the free, and the enslaved to come”. The Qurayshi merchants noticed Bahira’s unusual attitude. They wondered what the reason was and asked, “Oh Bahira, by God, your mood is different today. We stop by you each time we come. You have never done something like this for us before. What is the matter?”

Bahira did not disclose his secret and made do with this answer, “Yes, you are right, but after all, you are my guests. For that reason, I wanted to host and have you eat. Please come and help yourselves!”

They accepted the invitation and sat at the dinner table. However, there was an individual from the procession who was absent. Bahira was looking for the Master of the Universe (صلى الله عليه وسلم).

Since he was the youngest, the Radiant Child had been charged with the duty of keeping an eye on the procession’s belongings; thus, he was sitting by the tree.

Bahira was busy with eying everyone at the dinner table from head to toe. However, none of them had the disposition of the Radiant Child that he was looking for. He asked, “Is there anyone who has not come to the meal? Is there someone who has been left behind?” They answered, “No, Bahira, there is no one who has accepted your invitation and then did not come. Only a child was left behind to wait on our belongings.”

Bahira, who had examined the Holy Books and learned the characteristics and signs of the last Prophet from them, insisted that he come as well.

The Qurayshi merchants could not refuse Bahira’s persistent request; so, they went and brought the Master of the Universe (صلى الله عليه وسلم). While the Master of the Universe (صلى الله عليه وسلم) was busy eating his meal at the table, Bahira’s entire attention and amazement was on him. He was eying his every move and condition. Bahira had found what he was looking for and had reached his goal. The Radiant Child’s behavior and every action perfectly matched the written descriptions in the book next to him. The meal was finished and while everyone was dispersing from the table, Bahira leaned down to the Master of the Universe’s (صلى الله عليه وسلم) ear and said, “Look, young man. I want you to answer the questions that I am going to ask you about Lat and Uzza.” There was an expression of discomfort and hate in the Radiant Child’s eyes, “Please do not want anything from me on behalf of Lat and Uzza. By God, there is nothing that I hate more than them”.

Bahira retracted his first request. “In that case, Answer the questions I am going to ask you for the sake of Allah”. Our Holy Prophet (صلى الله عليه وسلم) replied “Ask whatever you wish”.

Bahira was bewildered by all the answers that he received to his questions because they exactly matched everything that he knew about the Last Prophet. Lastly, he looked at the Master of the Universe’s back and saw the seal of Prophethood. Bahira’s conviction was now certain and without doubt: This youth was the long-awaited Last Prophet (صلى الله عليه وسلم).

Bahira and Abu Talib (RA) Face-to-FaceAfter his recognition, Bahira went to our Holy Prophet’s (صلى الله عليه وسلم) uncle, Abu Talib (RA).

The following conversation took place between the two:

“What relation do you have to this child?”

“He is my son”

“No, he is not your son because this child’s father is not supposed to be living.”

“Yes, you are correct. He is my nephew, not my biological son”.

“Well, what happened to his father?

“He passed away while this child’s mother was pregnant.”

“Yes, you have told the truth.”Everything was now evident and definite for Bahira. Finally, Bahira gave the following advice to our Holy Prophet’s uncle (صلى الله عليه وسلم), which showed that he was a man who thought and spoke rightfully:

“Immediately take your nephew back to your homeland. Protect him from the jealous Jews. By God, if the Jews see this child and notice what I have noticed, then they will try to inflict harm upon him because your nephew is going to attain a great reputation and glory in the future. Do not stay here anymore. Be sure to take him back immediately.” [3]

Upon hearing this advice, Abu Talib sold his goods there and returned to Mecca together with his glorious nephew. [4]

- Bahira’s real name was either Jarjis or Georges. European historians call him “Sergius”. He was once a Jewish scholar but then accepted Christianity. (Sirah, 1.191 footnote:1)

- Sirah, 1/191

- ibid, 1/191-194; Tabaqat, 1/153-155; Ansab, 1/96-98; Tabari, 1/194-195

- 4. Sirah, 1/194; Tabaqat, 1/155; Ansab 1/97

The Jinn-Cat and the Şeyh

The following curious little story comes from the sixteenth century menâkıb of the early Ottoman sufi saint Şeyh Akşemseddîn (1390–1459), The account below comes in a sequence of tales of the Şeyh’s relationship with the jinn, mysterious beings that are in some ways half-way between humans and angels. Like several other of the tales in the sequence, this story has as its ‘moral’ the need for regulation of relationships between jinn and humans, not their absolute suspension. The jinn-turned-cat feature here is not a malevolent character, but rather genuinely wants to be in the presence of the saint. The strange voice without the door is rather obscure to me- does it represent another strange being, perhaps, attracted by the presence of the jinn-cat? Some details are left up to the reader’s imagination, reflecting, no doubt, the originally oral context in which these accounts were developed and in which they circulated before Emîr Hüseyin put them to paper, preserving them for much later audiences.

There was a jinn who loved the Şeyh. Unbeknownst to the Şeyh, the jinn took on the form of a cat, and was constantly in the Şeyh’s house, never leaving. One night the Şeyh went to sleep. The cat curled up beside the hearth. The Şeyh was sleeping soundly when from outside the front door there came a great and powerful strange voice. The cat stood up, and answered from behind the door. The one outside said, ‘I am very hungry! Give me something to eat—let me eat, open the door and I’ll come in!’

But the cat replied: ‘The Şeyh’s door is locked with the bismillah, so the door cannot be opened to give you food.’ However, the Şeyh had earlier cooked some köfte kebab, which [the cat] put through a slot in the door, saying, ‘Eat some of this!’ So it happened. The Şeyh saw it but made no sound and went back to sleep. Morning came. After finishing his prayers, he called out to the cat relating what had happened in the night. The cat twitched, then came [to the Şeyh]. The Şeyh said: ‘It’s difficult for a human and a jinn to always be in one place together. So go now, and come sometimes.’ So the jinn came from time to time, paying Akşemsüddin a pious visit (ziyâret iderdi).

हज़रत अहमद फ़जलुल्लाह (رحمتہ اللہ علیہ)

हज़रत अमीर ख़ुसरो इस मामले से हिंदुस्तानी फ़ारसी-गो शुअरा में अव्वल हैं. फ़ारसी के विद्वान् हज़रत अमीर ख़ुसरो के बाद का सबसे बड़ा शाएर फ़ैज़ी को मानते हैं परन्तु अमीर ख़ुसरो और फ़ैज़ी के बीच का एक बड़ा अंतराल हमें ख़ाली मिलता है. आज हम उसी अंतराल को पाटने वाले एक अलबेले सूफ़ी शाएर की बात करेंगे जिसने इस अंतराल को अपनी ख़ूबसूरत शाएरी से न सिर्फ भरा बल्कि हिंदुस्तान और दीगर मुल्कों में भी हिंदुस्तानी शाएरी का लोहा मनवाया. यह वो शाएर था जिसने ‘मौलाना जामी’ जैसे शाएर की तफ़सीर को भी उनके सामने रद्द कर दिया था. ‘मौलाना जामी’ ने भी उनकी विद्वता का लोहा माना था और उनकी ख़ूब आव-भगत की थी.

हमारे इस अलबेले सूफ़ी का नाम अहमद फ़जलुल्लाह था जिन्हें साहित्य जगत ‘जमाली’ के नाम से जानता है. दिल्ली में महरौली में स्थित उनकी दरगाह मुग़ल स्थापत्य कला का एक बेहतरीन नमूना है. जमाली सूफियों के बीच सूफ़ी थे, उलमा के बीच आलिम थे और शाएरों के बीच एक प्रख्यात शाएर. अपने इल्म में उन्हें इतनी महारत हासिल थी कि कोई विद्वान भी उनके सामने अपना मुंह खोलने से कतराता था. लोगों ने उन्हें ख़ुसरव-ए-सानी (दूसरा ख़ुसरो ) भी कहा है.

जमाली के विषय में बात करने से पहले उनके पीर हज़रत शेख़ समाउद्दीन कम्बोह के विषय में भी थोडा प्रकाश डालना आवश्यक है जो जमाली के मुर्शिद भी थे और अपने समय के पहुँचे हुए सूफ़ी थे. इनके विषय में थोड़ी जानकारी हमें Journal of Pakistan Historical Society के दिसम्बर अंक में मिलती है, विस्तृत जानकारी जमाली की किताब सियर-उल-आरिफीन में मिलती है. शेख़ समाउद्दीन मौलाना फख़रुद्दीन मुल्तानी की सबसे छोटी संतान थे. जब मुल्तान पर तैमूर का हमला हुआ उस समय इन्हें मुल्तान छोड़ना पड़ा और यह जौनपुर होते हुए मध्य भारत में भ्रमण करते रहे और आखिरकार दिल्ली आकर खाक़-ए-सुपुर्द हुए. इन्होंने लम्बी उम्र पायी और उम्र के आख़िरी दिनों में इनकी श्रवन शक्ति भी क्षीण हो गयी थी. सुल्तान बहलोल लोदी की इनके प्रति असीम श्रद्धा थी. इन्होंने दिल्ली में अपना बेशतर वक़्त हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पर इबादत करते हुए बिताया. शेख़ समाउद्दीन का शुमार सिलसिला-ए-सुह्ररवर्दिया के पाए के बुजुर्गों में होता है. इनकी मजार दिल्ली में हौज़ ए शम्सी के निकट स्थित है. जमाली इनके मुरीद भी थे और दामाद भी. शेख़ समाउद्दीन के पुत्रों में शेख़ अब्दुल्लाह बयाबानी (D-1529) थे जिनके विषय में एक कहानी मशहूर है – शेख़ की मृत्यु के समय वह मांडू में थे. शेख़ ने उनके लिए एक शेर लिखा और अपने मुरीद जमाली को सौंप दिया –

ताक़त-ए-सब्र मा रा नीस्त दर इन बहर-ए-तवील

क़दम-ए-जूद बनेह बर सर-ए-ईं पीर-ए-अलील

(इस विशाल समुद्र में खड़े रहने की मेरी ताक़त अब जवाब दे रही है,इस बूढ़े आदमी की तरफ अपने क़दम तेजी से बढाओ )

जमाली जब शेख़ समाउद्दीन की मुरीदी में आये तो उन्हें अपने पीर का तौलिया और रूमाल सम्भालने की ज़िम्मेदारी मिली. जमाली ने सहर्ष यह ज़िम्मेदारी स्वीकार की और जल्द ही अपने पीर के सबसे ख़ास मुरीदों में से एक बन गए. जमाली उपनाम भी शेख़ समाउद्दीन द्वारा ही दिया गया. बहलोल काल का ज़्यादातर वक़्त जमाली ने अपने पीर की सेवा में बिताया. सुल्तान सिकंदर लोदी के राज्यकाल में इन्हें ख्याति मिली. दरअसल बादशाह ख़ुद एक शाएर था और सूफ़ियों की इज़्ज़त करता था. बादशाह ने जमाली को अपना दरबारी कवि नियुक्त किया और उनसे अपनी शाएरी के लिए इस्लाह लिया करता था. जमाली के दीवान में सात क़सीदे बादशाह के लिए हैं जिनमें बादशाह द्वारा मिली राजकीय सुविधाओं का ज़िक्र है.

जमाली का विदेश भ्रमण

सूफियों में भ्रमण का ख़ास महत्त्व माना जाता है. भ्रमण को सूफ़ी अपनी शिक्षा का ही एक अंग मानता है.अपने शेख़ से बैअत होने, उनकी सेवा में वक़्त बिताने और कुछ समय तक दरबार में नौकरी करने के पश्चात् जमाली सुदूर इस्लामी देशों की यात्रा पर निकल पड़े. उन्होंने मक्का, तथा मदीना का सफ़र करने के साथ साथ यमन, जेरुसलम, रूम, सीरिया, इराक़-ए-अरब (पश्चिमी ईरान के आस-पास के क्षेत्र को इराक़-ए-अरब कहते थे ), इराक़-ए-अजम (मध्य ईरान वाले हिस्से को इराक़-ए-अ जम कहते थे ), गीलान, ख़ुरासान, आज़रबाइजान आदि देशों का भ्रमण किया और फिर वापस दिल्ली लौट आए. इस लम्बी यात्रा के दौरान उन्होंने हिंदुस्तान को बहुत याद किया. इनकी इस यात्रा का वर्णन इनकी मसनवी ‘मेहर-ओ-माह’ में मिलता है –

गहे दर रूम ओ गाहे जानिब-ए-शाम

न-दादः ख़्वेश रा यक-लहजा आराम

ब-हर वादी रवाँ तन्हा व बे-कस

गह अज़ मिस्र व गह अज़ बैत-उल-मक़दस

सरश्क-आसा रवाँ अज़ सोज़-ए-सीना

गहे दर मक्का गाहे दर मदीना

चूँ ज़ुल्फ़-ए-दिलबराँ ख़ातिर परीशाँ

ज़ईफ़-ओ-ना-तवाँ चूँ चश्म-ए-इशाँ

ज़े-बा’द मक्का सैरम दर अजम बूद

वले बे-हिन्द ख़ातिर मी-नयासूद

ज़े-हिन्दुस्ताँ अगर्चे दूर बूदम

चूँ तूती दर क़फ़स महजूर बूदम

(मैं रूम से शाम तक सफ़र करता रहा मगर मेरे दिल को एक लम्हा आराम मयस्सर न हुआ. मैं हर वादी से तन्हा अकेला गुज़र रहा था, कभी मिस्र तो कभी बैतुल-मुक़दिस का सफ़र करता रहा. मेरे सीने की जलन मेरी आँखों को नम कर रही थी. मैं कभी मक्का तो कभी मदीना की सम्त रवाँ-दवाँ था. अपने महबूब के जुल्फों की तरह मेरा दिल परेशान था और उस महबूब की आँखों की तरह मैं कमज़ोर और ज़ईफ़ हो चुका था. मक्का के बाद मैं अजम की सम्त चला लेकिन हिंदुस्तान के बग़ैर दिल को हरगिज़ क़रार न था.मैं हिन्द से अगर्चे दूर था और तूती की तरह पिंजरे में महजूर था.)

जमाली अपनी इस लम्बी यात्रा के दौरान कई शहरों में रुके और प्रख्यात सूफ़ी विद्वानों से भी मिलते रहे. इस सत्संग ने जमाली को सोने से तपा कर कुंदन कर दिया. वह हिरात पहुँचे और वहाँ उनकी मुलाक़ात कई सूफ़ी बुजुर्गों से हुई जिनमें शेख़ ज़ैनुद्दीन, मौलाना रूही, शेख़ अब्दुल अज़ीज़ जामी, मौलाना नुरुद्दीन अब्दुर्रहमान जामी, मौलाना मसूद शिरवानी, मौलाना हुसैन वाइज़, आदि उल्लेखनीय हैं. सबने जमाली के प्रति अपना प्रेम प्रकट किया परन्तु जमाली ने मौलाना जामी के साथ रहना पसंद किया.

जमाली और मौलाना जामी की मुलाक़ात

तज़्किरा-नवीसों ने ‘जामी’ और ‘जमाली’ की इस मुलाक़ात के कई विवरण लिखे हैं, जो एक दुसरे से अलग हैं. ‘खुश्गो’ के अनुसार जब जमाली खुरासान पहुँचे तो वह सुल्तान हुसैन मिर्ज़ा का काल था. (1468-1506 AD.). जमाली ने गाने वालों की एक टोली देखी जो मुल्ला जामी के घर की ओर जा रही थी. शादियों का मौसम चल रहा था और चारों तरफ ख़ुशी का आलम था. गाने वाले अपने वाद्य यंत्रों के साथ अपनी तैयारी में लगे थे. उन्हें बताया गया कि बहर- ए-क़ामिल में रची गयी ‘जामी’ की एक ग़ज़ल आज गाई जाएगी.इस ग़ज़ल का पहला शेर यूँ था –

चे खुश अस्त सुब्ह-दमे

के जाँ गुल-ए-नौ रसम ख़बरे रसद

ज़े-शमीम-ए-ज़ुल्फ़-ए-मुअम्बरश

बा-मशाम-ए-जाँ असरे रसद

(वह सुबह का वक़्त कितना हसीन होगा जब मुझे यार के आने की ख़बर मिलेगी. उसकी ज़ुल्फ़ की खुशबू से हमारे मशाम-ए-जाँ (घ्राण इन्द्रियाँ ) में कोई असर पैदा होगा.)

इस ग़ज़ल ने जमाली को ज़्यादा प्रभावित नहीं किया.वह इसकी तारीफ़ न कर सके. उन्होंने जामी की शाएरी के विषय में बहुत सुन रखा था. उन्होंने जवाब दिया – ऐसा मालूम पड़ता हैं कि मौलाना जामी ने ‘शेख़ सादी’ की ‘गुलिस्ताँ’ को नहीं पढ़ा है. मैं बेकार में उनकी प्रसिद्धि सुनकर यहाँ आ गया और फिर उन्होंने ‘गुलिस्ताँ’ से ‘सादी’ का यह शेर पढ़ा –

बलग़-अल-उ’ला बे-कमालेही

कशफ़-उद-दुजा बे-जमालेही

हसुनत जमी’अ ख़िसालेही

सल्लु अलैहे व आलेही

यह खबर आग की तरह मौलाना जामी तक पहुँची. मौलाना जामी ने जब यह सब सुना तो उन्होंने उत्सुकता से इस नए अजनबी मेहमान का स्वागत किया. जमाली ने जामी को सलाम किया और बड़ी धृष्टता से अपने कीचड़ से सने पैरों को लेकर कालीन पर जाकर बैठ गए. मौलाना जामी ने उनसे पूछा –आप कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं ? जामी ने उत्तर दिया – हिंदुस्तान. मौलाना उनके उत्तर से काफ़ी प्रसन्न हुए और अन्दर जाकर काग़ज़ के कुछ पन्ने लेकर आये और फ़रमाया – मैंने हज़रत ‘अमीर ख़ुसरो’ की किताब ‘क़िरान-उस-सदैन’ के इस निम्नलिखित पद का अनुवाद किया है जो हज़रत अमीर ख़ुसरो ने चाँद की तारीफ़ में लिखा था –

माह-ए-नवे कामिल वै अज़ साल ख़ास्त

यक़ मह-ए-नौ-गश्तः ब-देह साल रास्त

मौलाना जामी इसका अर्थ समझने में विफल हुए थे. साल, जो हिंदुस्तान में पाए जाने वाले एक वृक्ष का नाम है, उसके विषय में जामी पूरी तरह अनभिज्ञ थे और उनका अनुवाद पूरी तरह काल्पनिक था. जमाली ने काग़ज़ का वह टुकड़ा उठा कर बग़ल के हौज़ में फेंक दिया और कहा – साल हिंदुस्तान में पाया जाने वाला एक वृक्ष है जिसका इस्तेमाल नाव बनाने में किया जाता है.आपका अनुवाद सही नहीं है.

मुल्ला जामी ने उनसे उनका नाम पूछा और जमाली ने अपना नाम बता दिया. जमाली की शाएरी की प्रसिद्धि यहाँ भी पहुच चुकी थी सो मौलाना जामी ने उन्हें तुरंत पहचान लिया और दोनों में फिर अच्छी दोस्ती भी हो गयी,

जमाली ने खुद इस घटना के विषय में कुछ नहीं लिखा है. उन्होंने सिर्फ इतना लिखा है कि वह मौलाना जामी से मिले और उनके साथ रहे.मौलाना जामी के साथ उनकी लमआत और उसके लेखक शेख़ सदरुद्दीन जो कि शेख़ मुहीउद्दीन इब्नुल-अरबी के मुर्शिद, थे पर चर्चाएं हुईं.

जमाली की हिंदुस्तान वापसी

अपनी लम्बी यात्रा पूरी कर जमाली हिंदुस्तान वापस अपने मुर्शिद शेख़ समाउद्दीन के पास आ गए. शेख़ ने अपने प्यारे मुरीद को देखकर फ़रमाया – मैं हर दिन तहज्जुद की नमाज़ के बाद दुआ करता था कि ऐ ख़ुदा मेरे प्यारे मुरीद की जल्द वापसी हो, और आज मेरी दुआ क़ुबूल हो गयी. जमाली ने शेख़ समाउद्दीन को अपनी किताब सियर-उल-आरिफ़ीन का एक पूरा अध्याय समर्पित किया है.

शेख़ जमाली ने 10 ज़िल्क़ादह 1535/36 AD को इस जहान-ए-फ़ानी का परित्याग कर दिया.उनका देहांत गुजरात में हुआ जहाँ वह बादशाह हुमायूँ के साथ गए थे. उनके पार्थिव शरीर को गुजरात से दिल्ली लाया गया और उन्हें हजरत ख्वाजा बख़्तियार काकी की दरगाह के निकट उनके अपने ही घर में ख़ाक-ए-सुपुर्द किया गया जो उन्होंने खुद तामीर करवाया था. उनकी दरगाह पर भारत के हर कोने से लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करने आते हैं. दरगाह का भीतरी हिस्सा बहुत ही ख़ूबसूरत बेल बूटों से सजाया गया है. दीवार पर जमाली कि एक ग़ज़ल भी लिखी मिलती है

जमाली का हिंदुस्तान के प्रति अविचल प्रेम

मक्का और मदीना के प्रति जमाली के प्रेम ने उन्हें एक लम्बी कष्टदायक यात्रा के लिए प्रेरित तो किया परन्तु स्वदेस की मीठी याद उन्हें परदेस में भी व्यथित करती रही. जमाली को दिल्ली से बड़ा प्रेम था. वह यहीं पैदा हुए और यहीं उनकी परवरिश हुई. दिल्ली की मीठी यादें उनकी परदेस यात्रा में उनका बहुत बड़ा संबल रहीं. वह फरमाते हैं –

ब-ग़ुर्बत ख़ातिरम कम जमअ बूदे

वय फ़िक्रम मिसाल-ए-शम्मअ बूदे

अगर्चे बूदम अज़ देहली बसे दूर

दिलम मी-याफ़्त अज़ हुब्बुल-वतन नूर

(अजनबी शहर में मेरे इस दिल को ज़रा भी सुकून न था. उसकी फ़िक्र में यह शम्मा की तरह पिघल रहा था. अगर्चे मैं दिल्ली से दूर था लेकिन वतन की मुहब्बत के प्रकाश से मेरा ह्रदय प्रकाशित था.)

जमाली अपने पूरे सफ़र के दौरान दिल्ली के अपने पुराने मित्रों को भी याद करते रहे. वह लिखते है

फ़िराक़-ए-हम-नशींनान-ए-क़दीमम

जिगर मी-सोख्त चूँ नार-ए-जहीमम

(अपने पुराने मित्रों की याद में मेरा यह दिल जहन्नम के आग की भाँति जल रहा था.)

जमाली का साहित्य

जमाली ने निम्नलिखित पुस्तकें लिखीं –

सियर-उल-आरिफ़ीन – यह भारतीय उप-महाद्वीप के प्रमुख सुफ़ियों का जीवन चरित है

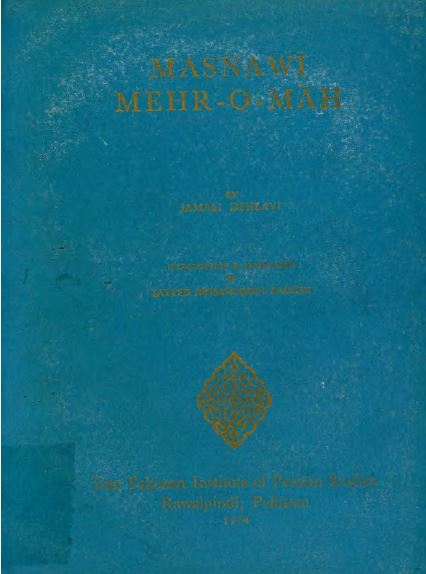

मसनवी मेहर-ओ-माह – यह एक रूमानी मसनवी है

मसनवी मिर्रत-उल-मआ’नी – इस मसनवी का विषय तसव्वुफ़ है

मसनवियात-ए-जमाली – मसनवियों का संग्रह

दीवान-ए-जमाली – यह जमाली का पद्य संग्रह है.

- सियर उल आरिफीन

इस किताब में हिन्दुस्तानी उप-महाद्वीप के सूफ़ियों का वर्णन है और यह किताब बादशाह हुमायूँ को समर्पित है. इस किताब में काल-क्रम से क्रमवार 13 सुफ़ियों का जीवन चरित्र संकलित है जो क्रमवार है –

ख्वाज़ा मुईनुद्दीन चिश्ती

शेख़ बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी

शेख़ क़ुतुबुद्दीन बख़्तियार काकी

बाबा फ़रीद

शेख़ सद्रुद्दीन आरिफ़

हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया

शेख़ रुकनुद्दीन (शेख़ सदरुद्दीन के बेटे )

शेख़ हामिदुद्दीन नागौरी

शेख़ नजीबुद्दीन मुतवक्किल

शेख़ जलालुद्दीन तब्रेज़ी

शेख़ चराग़-ए-दिल्ली

शेख़ जलालुद्दीन बुख़ारी (मख़दूम-ए-जहानियान-ए-जहाँ-गश्त )

शेख़ समाउद्दीन

यह किताब जमाली ने अपने कुछ दोस्तों के अनुरोध पर लिखी जिनका आग्रह था कि वह उन संतों की जीवनी लिखें जिनकी दरगाह पर उन्होंने ज़ियारत की हैं.यह एक बड़ा काम था और इसके लिए प्रचूर समय और श्रम की आवश्यकता थी.उन्होंने यह निर्णय लिया कि वह अपनी किताब भारतीय उप-महाद्वीप के सूफ़ी-संतों तक ही सीमित रखेंगे.आगे चलकर उन्होंने इस सूची को सिर्फ चिश्ती और सुहरावर्दी बुज़ुर्गों तक ही सीमित कर दिया और इस का नाम उन्होंने सैर-उल-आरिफ़ीन रखा.

जमाली के अनुसार ज़्यादातर उपलब्ध तज़किरे त्रुटिपूर्ण हैं और ग़लत एवं बिना पड़ताल किये तथ्यों से भरपूर हैं. उन्होंने इस बात का ख़ास ध्यान रखा कि उनकी किताब की समस्त जानकारियाँ सही हों. उन्होंने इस किताब को लिखने के लिए निम्नलिखित पुस्तकों की मदद ली –

तबकात-ए-नासीरी (मिन्हाज सिराज)

फवाएद-उल-फ़ुवाद (हसन सजज़ी)

खैर-उल-मजालिस (हमीद क़लंदर)

तारीख-ए-फिरोज शाही (ज़ियाउद्दीन बर्नी)

सैर-उल-औलिया (अमीर ख़ुर्द)

जमाली ने अपनी किताब में जहाँ भी कोई उदाहरण प्रस्तुत किया है उसके साथ उन्होंने उसका संदर्भ भी दिया है जिससे पाठकों के लिए आसानी हो जाती है.यह किताब ऐतिहासिक महत्व कि होने के साथ साथ हिन्दुस्तानी सूफ़ी-संतों की जीवनी पर लिखी एक महत्वपूर्ण किताब है.मशहूर इतिहासकार बदायूनी नी इस किताब का उपयोग सन्दर्भों के लिए किया है साथ ही प्रमुख इतिहासकार निज़ामुद्दीन, फ़रिश्ता और दुसरे इतिहासकारों ने इस किताब से सन्दर्भ लिये हैं.

यह किताब तेरह अध्यायों में लिखी गयी है. किताब में जमाली ने अपने पीर के प्रति असीम श्रद्धा और प्रेम प्रकट किया है. किताब की भाषा सरल है और यह मसनवी की बहरों में लिखी गई है. जमाली ने सूफ़ी बुजुर्गों की यह जीवनी अत्यंत श्रद्धा से लिखी है और शेख़ समाउद्दीन का ज़िक्र आते ही जमाली की लेखनी से मानो शहद की धार सी फूट पड़ती है.वह लिखते हैं –

आँ मोईने दीन-ओ-मिल्लत बे-नज़ीर

फ़ारिग़ अज़ दुनिया ब-मुल्क-ए-दीं असीर

सुलतान-ए-सरीर-ए-मुल्क-ए-तमकीन

यानी के बहा-ए-मिल्लत-ए-दीन

ब-मुल्क-ए-फ़क़्र-ए-शाहंशाह-ए-मक़सूद

फ़रीद-ए-दीन-ओ-मिल्लत शेख़ मसउद

कलामश पाक अज़ तामात व अज़ शतह

यगाना शेख़ रुकनुद्दीन अबुल-फ़त्ह

खुर्शीद-ए-सिपहर-ए-इज़्ज़-ओ-तमकीन

यानी कि हमीद-ए-दौलत-ए-दीन

आमद ज़े-ख़ुदा बे-फ़्त्ह बाबश

मख्दूम-ए-जहानियाँ खिताबश

रहबर-ए-इंस-ओ-जाँ ज़े-रु-ए-यक़ीन

पेशवा-ए-जहाँ समाउद्दीन

सियर-उल-आरिफीन गद्य और पद्य दोनों शैलियों में लिखी गयी है. इस किताब का गद्य भाग सरल और रुचिकर है.फारसी शब्दों के साथ साथ ही जमाली द्वारा देशज शब्दों जैसे कि खिचड़ी का इस्तेमाल सुखद अनिभूति देता है –

चूँ दर आमदम दीदम के बर तख़्त-पोश जालसंद व तबक़े अज़ तआम-ए-खिचड़ी पेश-ए-ईशाँ निहादा तनावुल मी-फर्मायंद

(जब मैं उनसे मिला तो देखा कि वह तख़्त पर बैठे हैं और खिचड़ी खा रहे हैं )

- मसनवी मेहर-ओ-माह

यह किताब एक रूमानी मसनवी के रूप में लिखी गयी है जिसमें बदख़शाँ के बादशाह के बेटे माह और मीना के बादशाह मेहर की प्रेम कहानी का वर्णन है. राजकुमार ने स्वप्न में राजकुमारी मेहर को देखा और उसपर मोहित गया. राजकुमार ने विरह में धीरे धीरे सांसारिक वस्तुओं का त्याग कर दिया और भोग विलास छोड़ अकेला गुम-सुम रहने लगा. उसकी सेहत भी धीरे-धीरे ख़राब होने लगी और शरीर सूख कर काँटा हो गया. माह के पिता को उसकी हालत देखकर चिंता हुई और उसने उसे बुलाकर उसकी परेशानी का सबब पूछा. बहुत पूछने पर आख़िरकार माह ने बादशाह को सारी बात बताई. बादशाह ने उसे मीना जाने की सहर्ष इजाज़त दे दी और उसके साथ एक विशाल सेना और अपने वज़ीर के बेटे उतारिद को भी उसके साथ जाने का आदेश दिया. रास्ते में एक समुद्री तूफ़ान में फँस जाने के कारण सारी कश्तियाँ नष्ट हो गयीं और पूरी बिखर गयीं. माह क़ाफ़ की पहाड़ी पर पहुंचा जहाँ वह तराब्लूस क़िले में उतारिद से मिला और उस क़िले का मालिक अहर्मन माह के हाथों लड़ाई में मारा गया. माह ने अहर्मन के ख़ज़ाने पर क़ब्ज़ा कर लिया. वहाँ माह को मीना के बादशाह बहराम का एक जासूस सा’द-ए-अकबर मिला जिसे बादशाह ने माह के विषय में पता करने के लिए नियुक्त किया था. क़िले पर क़ब्ज़ा करके माह ने अपनी बहादुरी तो सिद्ध कर ही दी थी, उसने अपने दिल का हाल भी सा’द-ए-अकबर को सुनाया. सा’द-ए-अकबर ने यह पूरा प्रसंग मीना जाकर राजकुमारी मेहर को सुना दिया. राजकुमारी ने भी माह को स्वप्न में देखा था और वह भी उससे प्रेम करने लगी थी. उसने अपनी सहेली नाहीद की सलाह पर सा’द-ए-अकबर को बुलवाया और उसे अपने विश्वास में लेकर सारी बात सुनाई. सा’द-ए-अकबर ने यह सन्देश माह तक पहुँचाया और इन दोनों प्रेमियों के बाग़ में मिलने की व्यवस्था की. इसी समय बादशाह को रूम के बादशाह असद का सन्देश आया कि वह राजकुमारी मेहर का हाथ चाहता है और साथ में धमकी भरा पत्र भी था कि अगर बादशाह इनकार करता है तो उस सूरत में रूम मीना पर आक्रमण कर देगा. बादशाह ने रूम के बादशाह की यह पेशकश ठुकरा दी और नतीजतन रूम ने मीना पर आक्रमण कर दिया. माह ने इस युद्ध में बहराम का साथ दिया और बहादुरी से लड़ते हुए असद को हरा कर बंदी बना लिया गया. माह की शादी मेहर से हो गई. वह आनंदोत्सव मनाया गया और कुछ दिन वहाँ रह कर मेहर और माह अपने क़िले तराब्लूस की ओर चल पड़े. तरब्लूस में ज़िन्दगी सुख पूर्वक व्यतीत करते हुए एक दिन ख़्वाजा ख़िज़्र ने माह को ख़ाबर दी कि उसके पिता का देहांत हो गया है.यह सुनकर माह को सदमा लगा और वह अपने पिता की मृत्यु का समाचार न सहन कर पाया. विलाप करते हुए ही उनसे अपने प्राण त्याग दिए. मेहर पर शोक का पहाड़ टूट पड़ा. वह अपने प्रिय की क़ब्र पर ही बैठी रहती थी. धीरे धीरे मेहर की भी हालत ख़राब होने लगी और उसने भी प्राण त्याग दिए. जैसे ही मेहर ने अपने प्राण त्यागे, माह की क़ब्र फट गयी और उसने मेहर को अपने आग़ोश में ले लिया. उतारिद, नाहीद, सा’द-ए-अकबर और बाकी दोस्तों ने भी धीरे-धीरे प्राण त्याग दिए.जिस जगह इन सबकी कब्रें हैं उस जगह को अब रौज़ात-उल-अहबाब कहते हैं.और यही कहानी ख़त्म हो जाती है.

यह मसनवी परदेस में अपने ख़ालीपन को भरने के लिए लिखी गयी. जमाली परदेस में अपने पीर शेख़ समाउद्दीन और दिल्ली के दोस्तों को याद कर बहुत व्यथित थे. तब्रेज़ के निवासियों ने जब ये देखा तो उन्होंने उनके साथ सहानुभूति दिखाई और उन्हें ढाडस बंधाया.उन्होंने उन्हें सलाह दी कि अपने इस ख़ालीपन को भरने के लिए वह एक मसनवी की रचना करें. अपने दिल के दर्द की दवा के रूप में जमाली ने ‘अस्सार तब्रेज़ी’ की मसनवी ‘मेहर-ओ-मुश्तरी’ की तर्ज़ पर इस मसनवी की रचना की. जमाली ने अपनी इस मसनवी की ख़ुब प्रशंसा की है. मसनवी के पारंपरिक रूप के अनुसार ही यह मसनवी भी हम्द से शुरू होती है और उसके बाद मुनाजात, ना’त, शेख़ समाउद्दीन की मनक़बत के बाद मूल कहानी शुरू होती है.कहानी को अध्यात्मिक रंग देने के लिए सारे पात्रों के नाम सितारों और नक्षत्रों ने नाम पर रखे गए हैं जो इंसानी पहुँच से बाहर हैं जैसे कि – माह, मेहर, अतारद, नाहीद, साद-ए-अकबर, शिहाब आदि. हवा को संदेशवाहक के रूप में प्रस्तुत किया गया है और ख़्वाजा ख़िज़्र को भटकाव के क्षणों में एक निर्देशक के रूप में प्रस्तुत किया गया है.काल्पनिक पहाड़ियों यथा ‘कोह-ए-क़ाफ़, जो फरिश्तों के रहने की जगह है उसको कार्य के मूल प्रदेश के रूप में प्रस्तुत किया गया है और पाठक का रोमांच अंत तक बरक़रार रहे इसलिए अंत तक सस्पेंस रखा गया है. मसनवी को बहर-ए- हज़ज में लिखा गया है जो मसनवी लिखने के लिए सबसे अच्छी बहर मानी गई है. निज़ामी ने अपनी मसनवी ख़ुसरो-ओ-शीरीन एवं जामी ने युसूफ़-ओ-ज़ुलैख़ा इसी बहर में लिखी है.

जमाली को प्रेम के मनोविज्ञान में महारत हासिल थी.माह और मेहर बाग़ में मिलते हैं और अपने दिल की बातें साझा करते हैं. यह पूरा दृश्य जमाली ने अपनी कलम से यूँ खींचा है कि प्रेम और विरह दोनों जीवित हो उठे हैं –

नमी-दानी की मन मा हम तूई मेहर

मरा रौशन न-गर्दद बे-रुख़्त चेहर

चूँ ज़र्रा मेहरे अज़ खुर्शीद याबद

शवद सर्गश्तः सू-ए-ऊ शिताबद

मनम ज़र्रा तूई मेहर-ए-जहाँ-ताब

ज़े-मेहर-ए-खुद दिल-ए-ई ज़र्दा दर याब

दिलम अज़ मेहनत-ए-ग़महा-ए-माज़ी

ब-पेशत अर्ज़ दादन नीस्त राज़ी

(तुम्हें नहीं मालूम कि मैं चाँद हूँ और तू आफ़ताब . बग़ैर तुम्हारे चहरे के मेरा चेहरा रौशन नहीं होता. जब कोई ज़र्रा आफ़ताब से रौशनी पा लेता है तो वह हैरान-ओ-परेशान उसकी सम्त दौड़ पड़ता है. मैं ज़र्रा हूँ और तुम दुनिया को प्रकशित करने वाला आफ़ताब.तुम अपनी रौशनी से मेरे दिल के इस ज़र्रे को रौशन कर दो. मेरा दिल माज़ी के ग़म से तुम्हारे सामने अपना मतलब पेश करने को कतई राज़ी नहीं है.)

माह की मृत्यु के बाद जैसे ही मेहर की मौत होती है, माह की क़ब्र फटती है और मेहर को अपने आग़ोश में ले लेती है. इस दृश्य का वर्णन भी बड़ा दारुण है –

हमांदम तुर्तबत-ए-दिलदार शुद शक

फिताद आँ नाज़नीं दर तुर्बत-ए-अल-हक़

ब-यक मादन दो गौहर गश्त पिन्हाँ

यके बूद आँ दो तन रा जौहर-ए-जाँ

चूँ बूद आँ हर दो तन रा जाँ ज़े-यक नूर

दिल-ए-ईशाँ शुद अज़ दाल-ए-दुई दूर

(उसी समय दिलदार की क़ब्र फट पड़ी और वह नाज़नीं हक़ की क़ब्र में गिर पड़ी.एक खान में दो जवाहर छुप गए. ये दो जिस्म और एक जान थे. वह दोनों एक नूर से फैज़-याब हुए. इन दोनों का दिल दुई के दाल से दूर हो गया )

- मसनवी मिर्रत-उल-मआ’नी

यह मसनवी बह्र-ए-रमल में लिखी गयी है. इसमें सात सौ पद है और इस मसनवी का केंद्रीय विषय तसव्वुफ़ है. इस मसनवी की दो पांडुलिपियाँ मिलती हैं – एक पंजाब यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में है और दूसरी पाण्डुलिपि अलीगढ़ के मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी के हबीबगंज कलेक्शन में सुरक्षित है.यह मसनवी हम्द के साथ शुरू होती है और ना’त, और मनक़बत के बाद अपने मूल विषय पर आती है. मसनवी की शुरुआत में शरीर के विभिन्न अंगों (सरापा ) का वर्णन है और इनके भौतिक और अध्यात्मिक कार्य भी बताये गए हैं. शरीर के इन अंगों में प्रमुख हैं. रू, रुखसार, ख़त,अबरू, चश्म, दहन, लब, ज़नख्दाँ, ज़ुल्फ़, ख़ाल, गेसू, क़ामत और कमर. इसके बाद इनके माध्यम से ही तसव्वुफ़ के विभिन्न पारिभाषिक शब्दों जैसे कुफ्र, मय-ख़ाना, माय-फ़रोश, रिंद, क़ल्लाश, सब्र, तिलिस्म आदि का विस्तृत वर्णन किया गया है.

जमाली ने इस मसनवी की रचना का उद्देश्य भी बताया है. अक्सर लोग उनसे इन पारिभाषिक शब्दों का मतलब पूछा करते थे. लोगों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उन्होंने इस विषय पर एक किताब लिखना उचित समझा.इस किताब का नाम भी मिर्रत-उल-मआनी (अर्थों का आईना ) रखा गया. इस मसनवी की भाषा सरल और सुग्राह्य है.

- दीवान-ए-जमाली

दीवान-ए-जमाली का नाम किसी सूची में नहीं मिलता परन्तु भारत के कई पुस्तकालयों में इसकी प्रतियाँ मिलती है. अलीगढ़ लाइब्रेरी के हबीबगंज कलेक्शन और रामपुर रज़ा लाइब्रेरी में उनके दीवान की पाण्डुलिपि मजूद है. रामपुर रज़ा की प्रति में 256 पृष्ट हैं जिनमे जमाली के निम्नलिखित शैलियों में शाएरी मौजूद है –

क़सीदा – 37

तर्जीह बंद – 2

मर्सिया -5

ग़ज़ल – ८२१

क़िता – ७१

छोटी मसनवियाँ – 4

रुबाइयात – ४४

हालांकि क़सीदा लिखने वालों के लिए ‘उर्फ़ी’ ने लिखा था कि क़सीदा ज़रूरतमंदों का हुनर है लेकिन ‘सा’दी’ और ‘जमाली’ इसके अपवाद हैं. जमाली को अपने समय का दूसरा खुसरो यानी (ख़ुसरव-ए-सानी ) कहा जाता है.

15 वीं और 16 वीं शताब्दी में मौलाना जामी को ग़ज़ल का एकमात्र पैरोकार समझा जाता है, लेकिन जमाली का दीवान मिलने के पश्चात उनकी ग़ज़ल-गोई को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता. जमाली इस काल का एक मात्र ऐसा लेखक है जो तज़किरा, मसनवी, ग़ज़ल, क़सीदा और तमाम सिन्फ़ में लिख रहा था और अपनी लेखनी का लोहा मनवा रहा था. जमाली की शाएरी में सृंगार तत्त्व तो मौजूद था ही साथ ही साथ सूफ़ी वाद की अध्यात्मिक चेतना भी उनकी ग़ज़लों में लहू की तरह प्रवाहित हो रही थी.

उनकी एक ग़ज़ल पर हम नज़र डाल लेते हैं –

दिलम सद-चाक व जाँ ग़मनाक ता कै

तनम दर ख़ूँ सरम दर ख़ाक ता कै

दिलम बे तू चूँ मुर्ग़-ए-नीम-बिस्मिल

ब-ख़ूँ-आलुदः दर नापाक ता कै

लबम अज़ आतिश-ए-दिल खुश्क ताचंद

दो-चश्म अज़ खून-ए-दिल नमनाक ता कै

(दिल के सैकड़ों टुकड़े और ये जाँ ग़मनाक कब तक ? मेरा बदन खून में और सर मिटटी में कब तक ? तुम्हारे बिना मेरा दिल आधे सर कटे परिंदे की मानिंद, खून में लतपथ और नापाक कब तक ? दिल की आग ने हमारे ये लब ख़ुश्क कब तक ? ख़ुन-ए-दिल से हमारी आँख नमनाक कब तक ?)

सूफ़ी अपने समय का सबसे बड़ा मुख़ालिफ होता है. वह तमाम रूढ़ियों को ख़ुद से बाहर निकल कर देखता है और जाति धर्म आदि बंधनों से ख़ुद को आज़ाद कर समस्या का हल सोचता है. यही सदियों से चलता आया है, यही चल रहा है और यही चलता रहेगा. ग़ैब से हर पल नई जिंदगियाँ आती रहेंगी.

हर ज़माँ अज़ गैब जान-ए-दीगर अस्त.

सन्दर्भ ग्रन्थ –

अख़बार-उल-अख़्यार

दीवान-ए-जमाली

ख़ज़ीनत-उल-असफ़िया

कुल्लियात-ए-जामी

मसनवी मेहर-ओ-माह

मसनवी मिर्रत-उल-मआ’नी

मिफ़्ता-उत-तवारीख़

मिर्रत-उल-आलम

ताज़किरा-ए-खुशगो

तारख़-ए-फ़रिश्ता

तारीख़-ए-ख़ान-जहानी

सैर उल आरिफ़ीन